開門見山:Canva 在這場 World Tour 2025 Keynote,不是做產品更新,而是在宣告戰略地位躍升——從「設計平台」升級為全球創意與內容營運 OS。

這不是「工具變強」;是它正式挑戰 Adobe、Google Workspace、Microsoft 365、Notion、Webflow 的版圖戰爭開打。

以下是以數位轉型顧問視角、帶點必要懷疑與策略解構的「蔡教練版本」。

🚀 Canonical Message:Canva 的底層賭注

Canva 並沒有只談 AI。它談的是:

資訊已不稀缺,創意與商業化速度才是競爭壁壘。

這句話的含義非常清楚:

企業下一階段競爭,不是「誰有工具」,而是誰能把創意變成流量、品牌與營收的迭代引擎。

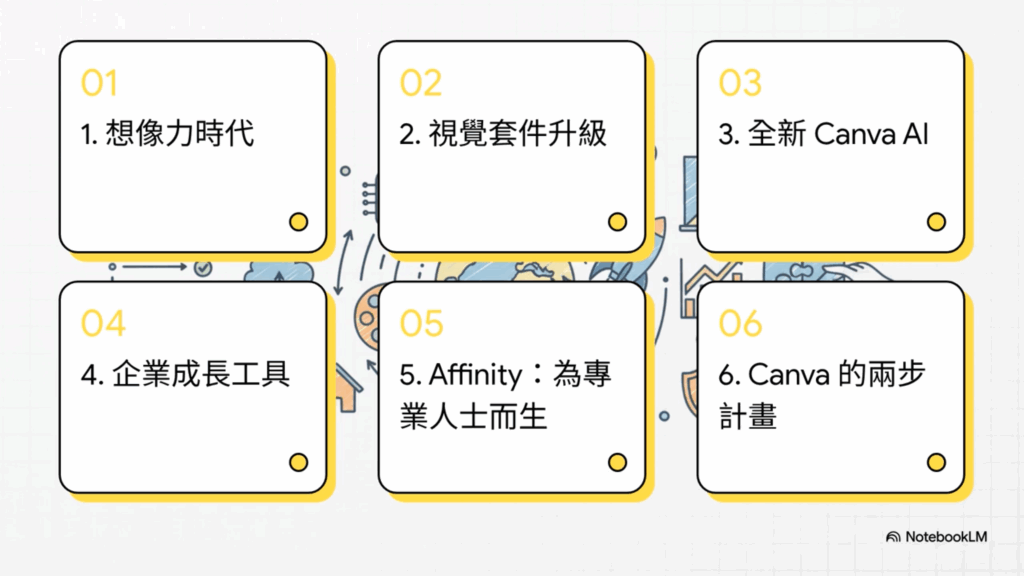

🎯 關鍵觀察(逐段精煉)

1. 想像力時代 = 教育與產業敘事搶佔

Canva 高調宣告:

我們不是資訊工具,我們是創造力基礎建設。

這本質上在搶佔教育、認知和技能定義權。

未來職場不是 PPT 技術競賽,而是創意 x 速度 x 協作力。

2. Video 2.0 → 行動優先、協作優先、專業向下滲透

Canva 要做 CapCut 的易用性、Premiere 的能力、Figma 的多人協作。

它在講:「影像創作,不應該是專業孤島。」

市場訊號:

影片編輯會像寫 email 一樣普及。你團隊準備好了嗎?

3. Design OS 與對話式設計

AI 不再只是「輔助」:

Canva 的模型能根據品牌規範、自動產文、排版、調色、修圖。

底層邏輯:UI 不是面板,而是對話。

這會直接削弱「會設計」這個專業門檻。

4. Email Builder → 落地行銷操作層

看到這裡,應該醒了:

它不是在做設計。它在做營運自動化工具鏈。

下一步不是 EDM,而是 CRM、漏斗、A/B Test、AI automation。

5. AI Sheets + No-code App

這一步是 AWS + Airtable + Notion 的混血:

資料表變成企業內部 app 引擎。

訊號很明確:

未來中小企業流程 = 「表格 + AI + 自動化」,不是 IT 專案。

6. Affinity 全面免費 = 核武級商業打法

Adobe 的護城河靠訂閱、格式、生態。

Canva 用:

- 永久免費

- 自家格式

- 不用用戶作品訓練 AI

等於在說:

Adobe 的護城河,我一個一個填平。

這是直接的生態戰、政策戰、開發者戰。

🧩 本質判斷:這不是 App,是 OS

Canva 正在構建:

內容產能 → 品牌統一 → 行銷自動化 → 商業迭代 OS

你的設計部門未來會變成內容營運中樞,而不是「美編服務台」。

⚠️ 關鍵質疑(必要的反脆弱思維)

- 企業資料與品牌資產大量上雲 → 數據治理怎麼辦?

- AI 輔助設計降低門檻 → 創意人才競爭力如何重塑?

- 內容生產成本大幅下降 → 品牌一致性與合規機制跟得上嗎?

- 工具擴張太快 → 會不會稀釋體驗、像 Workspace 一樣變得複雜?

Canva 的野心是全平台吃掉創意與行銷工作流。

問題是:企業準備好組織調整與心智升級了嗎?

🧠 第一性原理下的企業反思清單

若要跟上這波趨勢,你需要回答:

- 我們把「內容與創意」當成資產(Asset)還是成本(Cost)?

- 內部是否具備品牌治理 + AI 協作能力?

- 我們的內容產能擴張速度是否能匹配市場節奏?

- 我們是否開始自動化企業知識與行銷節奏?

- 我們能建立自己的「AI 設計飛輪」嗎?

這是企業心智模型的升級考題。

🧭 請求行動:企業導入策略

如果你現在問:

「我們公司需要做什麼?」

答案不是「去學 Canva」。

而是:

重新設計團隊的創意與內容運營鏈路。

把 AI 當武器庫,而不是玩具箱。

我可以幫你把這套內容轉成:

- Canva × 企業 AI 轉型 workshop

- 90 天內容營運 SOP

- 團隊培訓+OKR 模板

- 行銷自動化成熟度評估工具

一句話交代方向就能開始:

「產出企業 AI 導入方案」。

創意戰爭已經打響,

現在不是會不會 AI 的問題,

而是你能不能用 AI,把企業武裝到能活得更快。

下一步,我們來設計你的內容飛輪。

這會是台灣中小企業真正踏上「AI 生產力時代」的起跑線。