在數位轉型的世界裡,我經常提醒學生與企業主:「科技工具不是為了炫技,而是要解決現實中的不便與低效。」這一次,蘋果帶來的 iPhone Air,正是一個值得我們從產品設計與使用者體驗兩個維度來審視的案例。

極致輕薄的設計哲學

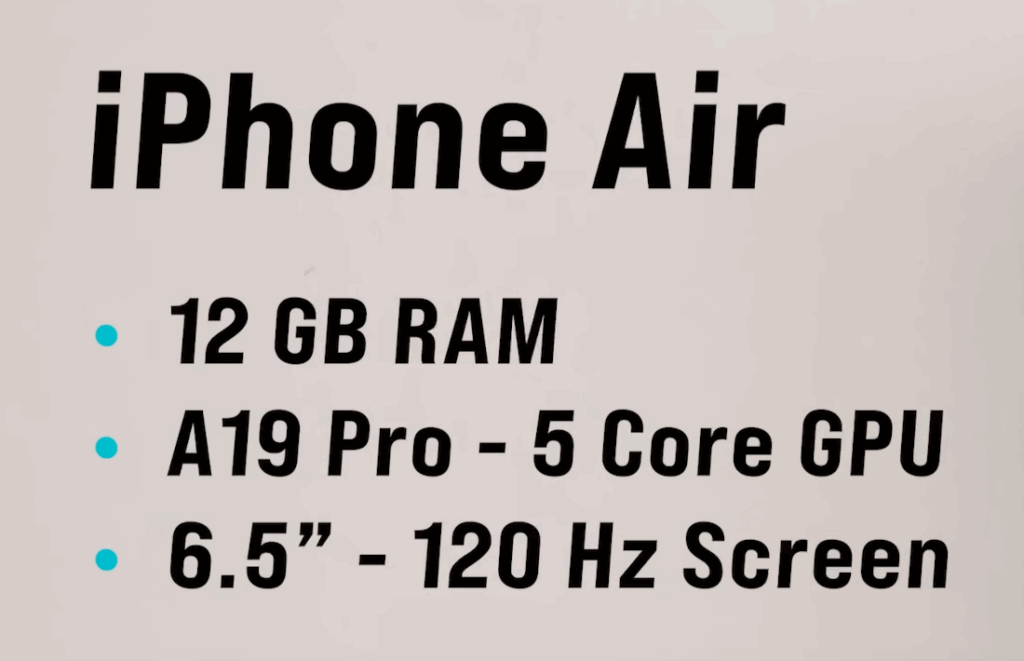

iPhone Air 的厚度僅 5.6mm、重量壓縮到 165g,並以 80% 鈦金屬打造,6.5吋的螢幕。這個數據不是單純的工藝炫耀,而是蘋果在「隨身性」上給出的一種極端答案。對長時間通勤、經常手持裝置的族群而言,這種重量差異將轉化為每天切身可感的舒適度。換句話說,它不是單純的硬體規格,而是「日常負擔的重新定義」。

三晶片整合的能效思維

在 AI 崛起的時代,效能早已不是單一處理器能解決的問題。iPhone Air 的 A19 Pro、N1 無線晶片與 C1X 數據機三者協同,實現能效提升 30%。這背後其實是「系統整合」的概念:晶片之間的協作,讓有限的電池在更薄的機身中仍能支撐全天續航。這種設計對我來說,與企業數位轉型異曲同工——不是單點突破,而是跨模組的整體協同。

連接力才是未來的護城河

N1 晶片支援 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 與 Thread,這看似冰冷的規格,其實是蘋果為未來十年的「智慧生態系」鋪路。當家庭 IoT 與穿戴裝置進一步普及時,這些連線標準會讓 Air 成為「輕薄便攜的中樞」。對於我常輔導的中小企業而言,這也是一個值得學習的觀點:真正的競爭力,不是產品單點規格,而是能否在網絡中扮演核心角色。

不可迴避的缺點

不過,任何產品都有它的「trade-off」。iPhone Air 的單鏡頭設計,意味著攝影創作的彈性大幅受限;極薄機身必然犧牲電池容量,雖然軟體最佳化盡力彌補,但重度使用者仍會感到焦慮;再加上僅比 Pro 便宜 3,000 元,性價比上顯得尷尬。這些缺陷提醒我們:設計的突破往往伴隨著市場定位的模糊。

我給消費者的建議

iPhone Air 並不是一支「全能」旗艦,而是一種「理念機種」。它適合那些把手機當作隨身記事本、通訊器與日常入口的通勤族與知識工作者;適合追求設計感、但不在乎高階攝影功能的學生族群或數位極簡主義者。反之,若你需要長時間拍攝、進行高效影音創作,或是希望「多花 3,000 元就能拿到更完整體驗」,那麼 Pro 系列依舊是更合理的選擇。

在我看來,iPhone Air 的價值不在於「它能做多少」,而在於「它讓使用者少承擔多少」。對於數位教練來說,這是一個值得我們在工具選擇時持續反思的座標:科技的進步,究竟是加法,還是減法?